朱易站在冰面上,灯光刺眼,观众的欢呼和压力像潮水一样涌来。这个22岁的女孩,曾经在美国花滑赛场夺冠,却选择回国为中国滑冰。她不是只为金牌而战,她的每一次滑行,都带着对祖国的热爱和对自己的承诺。

朱易的起点并不普通。16岁,她在美国花滑锦标赛拿下冠军,那一刻,鲜花和掌声属于她。美国的生活优越,顶级学校、百万年薪、冠军的光环,摆在她面前的是一条金光闪闪的路。但她却选择了一条更难的路:回中国,代表祖国出战。为什么?因为她心里装着更大的梦想——为中国花滑增添一抹光彩。

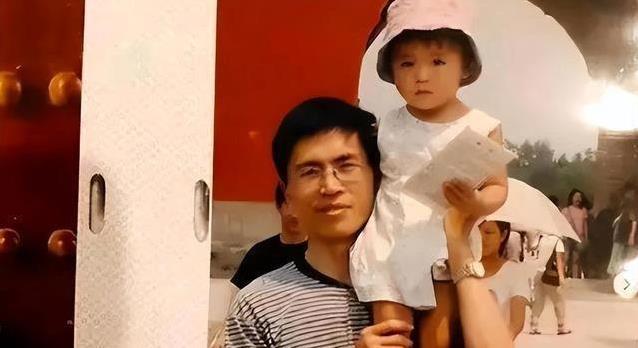

她的选择,离不开父亲朱松纯的影响。朱爸爸是人工智能领域的顶尖学者,常年在国外工作,但他从没忘记祖国。他不仅自己回国,还带着全家一起为中国的科研和教育出力。朱易从小看着父亲为国奉献,爱国这两个字在她心里扎了根。她的归国,不是一时冲动,而是从小到大的信念在推动她。

2022年北京冬奥会,朱易第一次代表中国站上国际赛场。所有人都期待她能一鸣惊人,可现实却给了她重重一击。因为心理压力和旧伤,她发挥失常,只拿了第27名。赛后,网络上铺天盖地的批评扑向她,有人甚至恶毒地说:“滚回美国!”这些话像刀子一样刺在她心上。一个22岁的女孩,独自面对这样的攻击,能承受多少?

朱易哭了,但不是因为那些恶言。她哭,是因为觉得自己没为祖国争光。那一刻,她的自责比任何批评都要重。爱国对她来说,不是喊口号,而是真真切切的责任。她把这份责任扛在肩上,哪怕外界的声音再刺耳,她也没有退缩。

三年时间,朱易在黑暗中摸索。她没有被网暴击倒,而是选择用行动说话。今年8月,她在亚洲花滑公开赛上拿下第二名,用实力让那些质疑她的人哑口无言。冰面上的她,滑得更稳了,眼神也更坚定了。这块银牌,不是终点,而是她蜕变的起点。她用努力告诉大家:我不是那个会被打倒的女孩。

除了赛场,朱易还在北京大学学心理学。她想通过学习,理解自己,治愈过去的伤痛。网暴让她痛苦,但她没有沉溺在负面情绪里,而是选择成长。她说,心理学让她更乐观,也更懂得如何面对压力。一个年轻人,能在挫折中找到方向,这样的韧性让人敬佩。

朱易的故事,像一面镜子,照出了我们对失败的态度。为什么我们对运动员的失误这么苛刻?一个22岁的女孩,为了国家站在赛场上,哪怕摔倒了,也值得我们多一点宽容。她的坚持,让我们看到,真正的强者不是从不失败,而是摔倒了还能爬起来。

她的经历也让我们思考,归化运动员的选择有多难。他们放弃了熟悉的环境,来到一个新国家,只为了一份信念。可当他们失误时,得到的往往是质疑,而不是支持。朱易用行动证明,她的选择没有错。她的每一次滑行,都是在为中国花滑的未来铺路。

现在,朱易已经不只是那个冰面上的女孩。她成了很多年轻人的榜样。她的故事告诉我们,失败并不可怕,可怕的是不敢再试。她用自己的坚持,点亮了希望,也让我们看到,爱国不是空话,而是一个个具体的行动。

朱易的路还长,但她已经证明了自己的价值。她的坚持,让我们感受到了一种力量:无论遇到多少困难,只要心里有信念,就能走下去。她的故事,也让我们每个人都在想:如果是我,面对这样的压力,我会怎么做?